Intégrer l’anatomie profonde pour une esthétique sur mesure

Dr Marc Divaris

Mon étude publiée en 2025 dans Plastic and Reconstructive Surgery Global Open, repose sur 615 visages analysés en 3D et 189 crânes du Musée de l’Homme à Paris. Elle démontre de manière systématique que chaque visage présente une dissymétrie structurale constante, identifiable par des repères osseux précis.

1- Le point Malaire : repère fondamental

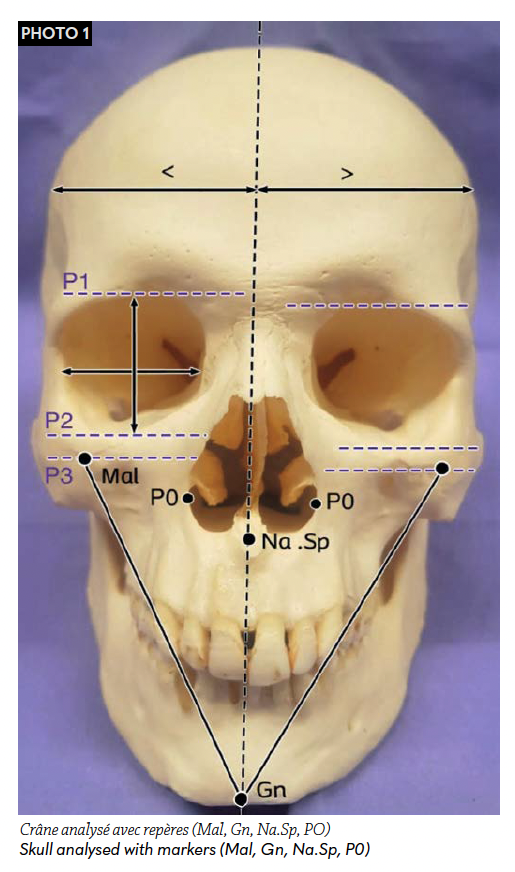

Le point malaire (Mal), repère osseux zygomatique, est systématiquement plus proche de la ligne médiane du côté étroit du visage, dans plus de 80 % des cas du côté droit. Ce point, mesurable aussi bien sur les crânes que sur les visages scannés, fonde la cartographie asymétrique suivante :

• Côté droit (étroit) : orbite plus fine dans 2/3 des cas, pommette légèrement plus haute et plus centrée, hemifront plus fuyant…

• Côté gauche (large) : angle facial plus ouvert, pommette souvent plus basse, sourcil plus bas, bajoue plus prononcée, oreille légèrement plus décollée… (Photo 1)

2- Origine embryologique – La dissymétrie naît à la 5ème semaine in utero

Grâce à l’analyse des écarts moyens, l’étude permet de dater l’apparition de la dissymétrie à la cinquième semaine de vie embryonnaire, au moment de la fusion des bourgeons faciaux :

• Trois bourgeons centraux fusionnent en premier : nasal externe, nasal interne et maxillaire.

• Les deux plus distaux (frontal et mandibulaire) fusionnent plus tardivement, en cascade, selon un mécanisme de roue dentée.

Cette dynamique explique des constantes morphologiques :

• Une hemiligne frontale plus longue du côté étroit, traduisant un front plus fuyant.

• Une oreille plus décollée du côté large, liée à une ouverture plus importante de l’os temporal.

La dissymétrie faciale s’imprime donc dès l’origine du développement et persiste tout au long de la croissance.

3.- Applications concrètes en médecine esthétique

• Côté étroit (généralement droit) : tension osseuse interne plus faible, nécessitant souvent un comblement plus important pour équilibrer les volumes (pommette, vallée des larmes, lèvre supérieure).

• Côté large (généralement gauche) : les volumes osseux soutiennent déjà les tissus; un comblement plus modéré suffit dans la majorité des cas. On ajuste surtout la direction des tractions (en lifting ou fils tenseurs).

En rhinoplastie, la paroi nasale externe est généralement plus en dehors du côté large, modifiant la perception de symétrie nasale.

Mais au-delà de l’anatomie, l’œil humain a ses préférences. Le côté gauche, plus large et plus rebondi, est souvent perçu comme plus harmonieux. C’est le côté favorisé en photographie (vue trois-quarts gauche), car il capte mieux la lumière grâce à sa convexité naturelle. Cela se retrouve dans les grands portraits de l’histoire de l’art : « La Joconde » comme « la Jeune Fille à la Perle » sont toutes deux peintes de ce côté, signe que l’intuition artistique a précédé l’analyse morphologique.

Le vieillissement facial suit également cette logique :

• Du côté large : bajoue plus marquée, chute des tissus liée à un massif facial plus bas et plus lourd.

• Du côté étroit : fonte plus rapide, aspect “creusé”.

4.Le visage contemporain moyen – un modèle statistique

À partir de l’ensemble des données chiffrées, un portrait-robot du visage contemporain moyen a été établi, synthétisant les caractéristiques les plus fréquentes. Il constitue un outil pédagogique utile pour guider l’analyse morphologique pré-thérapeutique. (Photo 2)

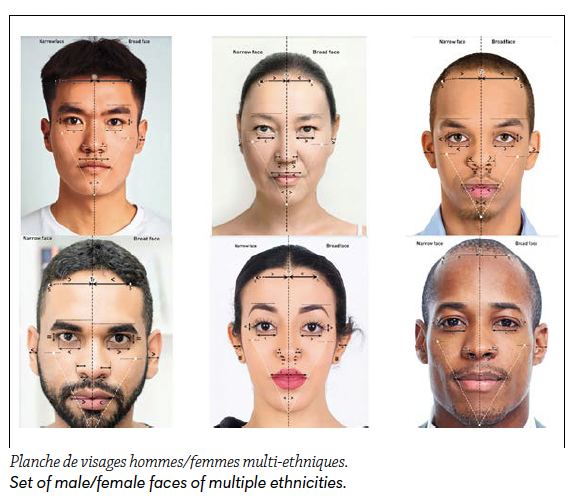

5. Exemples cliniques multi-ethniques

L’analyse a été confirmée sur des patients d’origines diverses, hommes et femmes, montrant la constance des asymétries indépendamment du groupe ethnique.

On retrouve le même schéma : côté droit plus étroit, côté gauche plus large.

De la connaissance à la stratégie thérapeutique : La dissymétrie n’est pas une anomalie à corriger mais une fondation à comprendre. En l’intégrant dès la phase d’analyse, le médecin esthétique adapte ses techniques de comblement et de traction aux forces internes du visage, pour obtenir des résultats durables, subtils et respectueux de l’identité.